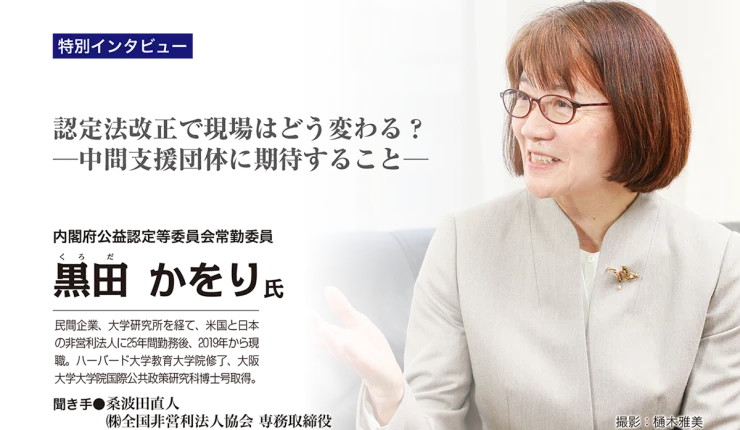

内閣府公益認定等委員会常勤委員 黒田かをり氏

認定法改正で現場はどう変わる? ─中間支援団体に期待すること─

(くろだ・かをり

聞き手●桑波田直人

㈱全国非営利法人協会 専務取締役

認定法改正に伴い強化されたガバナンスと、そのためにガイドラインに盛り込まれた中間支援団体の役割について、内閣府公益認定等委員会の常勤委員である黒田かをりさんに、お話を伺いました。

ガバナンス強化は法人への負担増?

───今回、民間公益活動の活性化を目的に認定法が改正され、厳しいとされていた財務3基準が緩和されました。一方で、ガバナンス強化や情報公開が求められています。今回、緩和だけでなく、なぜガバナンス強化がセットになったのでしょうか。

まず今回の改正は、公益活動を行う公益法人が社会の変化に対して、より柔軟・迅速に対応し、また企業や国民の支援を受けつつ、より効果的に公益活動を展開していくことが可能となるよう、制度を大きく見直すものとなっています。

自律的な経営判断がより尊重される仕組みとして、財務規律の柔軟化などが行われますが、ただそれだけではなく、やはり、自律的なガバナンスの充実や透明性の向上が、財務規律の柔軟化などに見合ったガバナンスの確保として必要だろうと思っております。

───公益法人の職員数の中央値は約5 人と伺っています。ガバナンス強化は新たな事務負担になり得るのではないでしょうか。

もちろん法令で定められているということもありますが、ガバナンスの確保が実際の法人運営で重要であることは、小規模法人であっても同じことです。

余談になりますが、2010年に「国際標準化機構(ISO)」が組織の社会的責任のガイダンス文書(ISO26000)を作成しました。私も作成に関わっているのですが、その中心的なものとして「社会的責任の中核主題」があり、その中心がガバナンス、日本語で「組織統治」と言いますが、これは組織の大小に関わらず、また営利企業だけでなく非営利法人も含めて、あらゆる組織を対象としていると明記されています。

ガバナンスというのは、組織が健全に運営されるための土台だと思います。そのため、そこがしっかりとしていないと、いくら良質な事業を組み立てたとしても、ちょっとしたことで組織全体がぐらつく、崩れてしまうということはあり得ると思います。

実際、素晴らしい活動を展開して評判の高かった法人が、十分にガバナンスが機能していなかったことから、コンプライアンス違反の問題が起こり、信頼を失ったという事例もあります。

確かに小規模法人にとっては、負担が増えてしまうという側面もありますが、ガバナンスや透明性の向上によって社会からの信頼や協力を得るというメリットの方が大きいと思います。そのため、小規模法人の取組みを後押しするような支援等が必要だと考えます。行政や中間支援団体に期待するところです。

外部理事・監事選任の難しさ

───ガバナンス強化の一環として、外部理事・監事が導入されました。特に地方では候補者探しが難しい現状が見受けられます。

今回の新制度に関する各地での説明会の際に、外部理事・監事の質問は必ずいただきます。そこでも、やはりなり手がなかなかいないという話があって、おっしゃるような難しさがあるのだと思います。

ただ一方で、役員の同質性が高いとどうしても内輪の論理で物事が進んでしまいます。一歩離れた立場の方が法人運営に参画することで、内輪だけの論理に偏らない意思決定を行うことも必要です。これは私見なのですが、理事や監事の候補者の人材プールというものが必要だと思います。各地の事情はさまざまですが、税理士や公認会計士などの士業の方々にも、公益法人の活動により一層積極的に参加していただければと思います。

そういった意味で、中間支援団体が、その地域にある士業団体などと連携を行うことが、今後必要になってくると思います。既にやっておられるところもあると思いますが、中間支援団体の持つネットワークの強みがとても重要だと考えます。

情報公開による問題

───今回、定期報告の書類が原則公開になりましたが、公開により「具体的な情報を書かない」という選択をする法人さんも出てくるかもしれません。

もちろんそのまま公表するので、例えば個人情報を記載しないなどの配慮は必要になってくると思います。

ただ、個人情報などは別ですが、それ以外のところをあえて書かないというのは、公益法人が社会からの一層の支援を得ていくという観点では、ちょっと違うのかなと思います。また、公表により、見ている側が「どうしてこの情報が出てこないのだろう」など思うこともあると思います。そのため、個人情報を記載しないといった配慮は必要ですが、それ以外はこれまでと同じような形できちんと出していただきたいと思います。

中間支援団体の役割

───今回、認定法に第3 条の2 の条文が追加され、「透明性の向上を図る」ことが努力義務と明記されました。また、ガイドラインでは、中間支援団体の役割についても触れられています。具体的にどのような支援を期待されているのでしょうか。

まず、中間支援団体にはいろんな捉え方があると思うので、必ずしも明確な定義があるわけではありません。

その上で、中間支援団体の役割として、一般的には、例えば非営利法人が必要とする情報提供や各種資源、技術の仲介や支援。また、人材育成やマネジメント能力の向上支援や研修。そして行政や企業を含む他の組織とのネットワークやコーディネート。さらに、非営利セクター発展のための社会的な環境整備、それに関する調査研究や制度化。こういったことが挙げられるかと思います。

───NPO法人と異なり、公益法人の場合、あまり地域に中間支援団体が根付いて支援しているイメージがありません。

NPO法人は1998年に議員立法により制度ができましたが、それまでは多くの市民活動団体が、法人格を持たずに活動しており、不便さがあったという経緯があります。

その後、NPO法人制度ができ、NPO法人としての認証を目指すという例が増えたことで、その認証の手続やサポートなど、組織運営に関する勉強会や助成金の申請、それらの研修の場など、支援の必要性というのが高まったという背景があると思います。

それを受けて中間支援団体が発展したことが、公益法人の場合とは異なるのかなと思います。

───公益法人の場合、支援を期待するにしても、そもそも中間支援団体が身近に存在しないのではという問題があります。

例えばですが、コミュニティ財団など、元々資金の提供をしていた各地の法人が、今後はきめ細やかなサポートをしたいという事例も増えているように聞いております。

非営利法人への助成事業をしているところは、助成先の法人運営やマネジメントについても伴走支援という形で組み合わせているところもあります。資金助成と伴走支援を組み合わせることで、助成事業の効果を上げることもできるのではないかと思っています。

NPO法人とは違った形かもしれませんが、役割を果たす中間支援団体といえるものは、相当数あるのではないかと思っています。

大きな転換期には中間支援団体が必要

───組織運営のサポートという部分は今後、民間の支援を期待していく形なのでしょうか。

そうですね。行政も予算的な制約があるため、中間支援団体の協力が今後重要になると考えます。

営利企業の中には非営利法人の組織基盤のサポートをしているところもありますし、また非営利法人と連携してソーシャルビジネスを手掛けたいといった企業もいると承知しています。

こうした様々な関係者がいる中で、中間支援団体自らが主体となって、政府や地方公共団体、企業などと連携するケースもありますし、また、中間支援団体がコーディネーターとして、支援している非営利法人と他のセクターをつなぐという役割もこれからますます重要になると思っています。

───中間支援団体を介した様々な連携を公益法人でも取り入れていくべきということですね。

非営利セクターが強いと言われているアメリカやイギリスの調査を以前したことがありますが、非営利セクターの発展のために中間支援団体が非常に重要な役割を果たしていることは認識しています。

特に今回のように制度が大きく変わる時に、中間支援団体の役割というのは重要になっていくと思っています。

やはり行政だけだと、きめ細やかな対応に限りがあるため、今回の制度改革で言えば、制度の解説、法令やガイドラインに関する研修、またガバナンス向上、理事への研修などを民間の中間支援団体に期待する場面は増えていくと思っております。

画一的ではなく個別的な支援を期待

───弊社も昨年度、内閣府の相談会事業を実施いたしました。ただ、これは連携というより委託と感じるものがありました。具体的に今後、連携とはどのようなものが想定されるのでしょうか

行政の行う事業の委託というのは、連携とはちょっと異なるかもしれません。

行政による支援事業やその委託では、支援内容が画一的で、個々の法人の実態に必ずしもそぐわない部分もあると思います。自律的なガバナンスの充実や法人運営の透明性向上は、全ての法人に当てはまるような画一的な方策があるわけではありませんので、個別の優良事例の収集とその横展開、そして法人ごとの個別支援が重要です。

こうした多様性のある支援について、中間支援団体の持つ強みに期待したいところです。さらに、公益法人、一般法人、NPO法人、社会福祉法人といった各法人類型を超えた展開も望まれます。

ほかにも例えば研修会の開催や、共同のフォーラムのようなものを作るなど、これまでやってきたこともありますが、NPO法人の事例も参考にしながら、様々な場面での連携の可能性があると思います。

これまでも内閣府では、全国を6 つのブロックに分け、それぞれの地域に毎年委員が訪問し、その地域で活動されている法人の方々との対話の場を開催しています。そこでの双方向のコミュニケーションから学ぶことがすごく多いです。お困りごととか、課題なども共有していただいていますが、そのような場を増やすこともとても重要だと思っており、様々な中間支援団体によって「対話の場」を開催していただくという連携も考えられると思います。

───内閣府でも、制度改正に関する解説をYouTubeで配信するなど、今まで弊社が実施していた分野にも積極的に取り組まれています。中間支援団体にさらに何を期待されますか。

例えば全国公益法人協会さんなどの中間支援団体が複数お集まりいただいて、意見交換会をしても面白いのかなと思います。

先ほどのご指摘も含めて、率直なご意見を出していただき、共有や意見交換をしていただく。そういったことも含めて、行政と中間支援団体の連携ができればいいですね。

小規模・新規法人こそ活用を

───法人の方が中間支援団体を活用するという発想がまだないかもしれません。

特に新規認定法人の方、あとは比較的小規模な法人の方で、今回大きく制度が変わるなかで「難しいな」と思う方も多いと伺っています。そういった方々の身近な存在として、中間支援団体が役割を発揮していただけるとありがたいと思います。

そのためには、行政とのさらなる連携を深め、特に小規模法人や新規法人の方に「中間支援団体に情報がある」ということが伝わるようになっていけばと思います。もっとも、中間支援団体のキャパシティもあることから、中間支援団体の方にお願いばかりするのは良くないので、行政が全力を尽くすことは大前提ですけども。

───ありがとうございます。私どもも中間支援団体として頑張っていきたいと思います。

そうですね。既にご活躍されている中間支援団体の方々にも積極的にご協力いただければと思います。

左から内閣府公益法人行政担当室 勝本課長補佐、高野本誌編集委員、黒田委員、桑波田専務取締役、本誌編集部岩見

民間企業、大学研究所を経て、米国と日本の非営利法人に25年間勤務後、2019年から現職。ハーバード大学教育大学院修了、大阪大学大学院国際公共政策研究科博士号取得。

大学在学中に出版社に就職し、平成14年に㈱全国非営利法人協会に入社。初代編集局長の川崎貴嗣に師事し、『公益・一般法人』創刊編集長等を経て現職。(公社)非営利法人研究学会常任理事兼事務局長。編著に『非営利用語辞典』。

月刊公益オンラインとは

財団法人・社団法人に特化した支援プログラム"シェアコモン200"の利用法人様向け実務専門誌『月刊公益』の記事を中心に、公益・一般法人に関するニュースや専門家による解説などをお届けする情報配信プラットフォームです。

詳しくはこちら

無料登録のご案内

「月刊公益オンライン」に無料登録すると、登録の方限定の記事をご覧いただけるなど、実務に役立つさまざまな特典をご用意しております。

限定記事や

実務カレンダーが読めます!

「月刊公益オンライン」の無料登録の方限定記事や各月の事務局の作業内容がつかめる「実務カレンダー」をご覧いただけます。

最新の法改正に関する

セミナーなどの情報を受け取れます!

公益認定法改正など、最新の法改正とその対応に関するセミナーをはじめ、公益・一般法人の運営に必要な知識を深めることができる講習会の情報をお受け取りいただけます。

よくあるご相談内容をピックアップして

メールにてお届けいたします!

よくあるご相談内容に弁護士や税理士などの専門家が回答するQ&A集を、メールにてお受け取りいただけます。日々の業務のお困りごとや疑問解決にお役立てください。

公益法人・一般法人に特化した専門書籍を

10%オフで購入できます!

月刊公益オンラインを運営する公益法人協会では、社団・財団法人のための出版物を多数発行しております。無料登録いただいた方は、通常価格から10%割引でご購入いただけます。