公益法人制度の変遷を振り返って

―原点に立ち帰った運営を―

(よしなが・みつとし 九州共立大学経済学部教授)

2008年12月に公益法人制度改革関連三法が全面施行され、早15年以上が経過した。当時の記憶として鮮明に残っていることは、整備法の規定により、施行から5年以内に移行認定申請を行わなければ強制解散となる、という緊張感である。この改革は、国民からの批判を受けて、2000年12月に閣議決定された行政改革大綱を起点に行われた施策の1つである。そのほかにも2003年の地方自治法改正による指定管理者制度の導入などがあり、多くの公益法人にとって、激動の時代であったと言えよう。とりわけ、自治体から人的・経済的な支援を受けている外郭団体は、改革の標的であり、存続の是非も含めて、相当のプレッシャーがあったように思う。

その一方で、筆者と交流のあった民間出資の公益法人からは、異口同音に営利企業とは異なる制度運用の難しさを耳にしたものである。それは、お金を「稼ぐ」より「使う」難しさに対する指摘であり、「収支相償」がその例である。いずれにしても、このような変革期には、各人の解釈や持論などの不確定な情報が錯綜しており、混沌とした状況であった。

現在も制度上の問題や課題は依然あるものの、新たな秩序が形成されたことは、一定の成果があったと言えよう。そして、2025年4月には、再び見直しがあり、主に、収支相償から中期的な収支均衡への変更、一部事前申請が事後的な届出に変更、行政庁による立入検査の見直しなど、公益法人の主張を尊重した改正が行われている。

このように、近年の公益法人制度の改正状況を振り返ると、前改正時には国民からの批判、そして、この度は公益法人からの批判を受けとめた形で段階的に行われており、官主導から民主導へとシフトしながら、公益法人の自主性と自律性の発揮を求めている。

ところで、事業に関しては、違う見方もある。不特定多数の利益増進を図ること、すなわち、ミッションの達成に向けた事業のあり方である。これまでの制度改革で事務の技術は相当に向上しているものの、事業の質に関する議論が停滞しているのではないだろうか。非営利組織全般に言えることであるが、人が他人に積極的に関わっていくことが1つの本質だとすれば、例えば、参加する人を笑顔にする、あるいは困っている人を増やさない、これらは、より良い社会づくりに貢献することである。このような経済的な価値では計り知れない、設立趣意に則った事業推進への努力を忘れてはならない。

九州共立大学経済学部教授

1993年、関西外国語大学卒業後、公益財団法人(スポーツ系)への勤務(30年超)を経て現職。前職では、公益法人制度担当の実務者として、認定・変更申請、定期提出書類作成、吸収合併事務を行ったほか、指定管理者制度への対応(コンソーシアム調整、提案書作成等)など幅広く従事。一方で、現在、岡山大学大学院社会文化科学研究科博士後期課程(経営学)に在学。

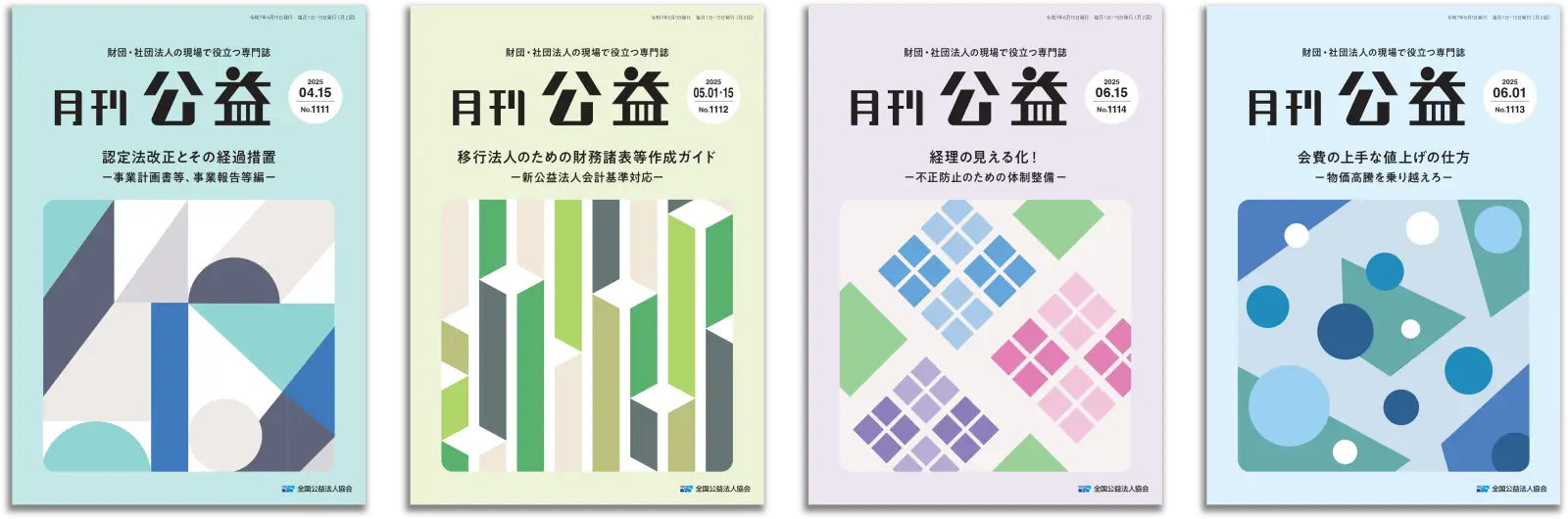

月刊公益オンラインとは

財団法人・社団法人に特化した支援プログラム"シェアコモン200"の利用法人様向け実務専門誌『月刊公益』の記事を中心に、公益・一般法人に関するニュースや専門家による解説などをお届けする情報配信プラットフォームです。

詳しくはこちら

無料登録のご案内

「月刊公益オンライン」に無料登録すると、登録の方限定の記事をご覧いただけるなど、実務に役立つさまざまな特典をご用意しております。

限定記事や

実務カレンダーが読めます!

「月刊公益オンライン」の無料登録の方限定記事や各月の事務局の作業内容がつかめる「実務カレンダー」をご覧いただけます。

最新の法改正に関する

セミナーなどの情報を受け取れます!

公益認定法改正など、最新の法改正とその対応に関するセミナーをはじめ、公益・一般法人の運営に必要な知識を深めることができる講習会の情報をお受け取りいただけます。

よくあるご相談内容をピックアップして

メールにてお届けいたします!

よくあるご相談内容に弁護士や税理士などの専門家が回答するQ&A集を、メールにてお受け取りいただけます。日々の業務のお困りごとや疑問解決にお役立てください。

公益法人・一般法人に特化した専門書籍を

10%オフで購入できます!

月刊公益オンラインを運営する公益法人協会では、社団・財団法人のための出版物を多数発行しております。無料登録いただいた方は、通常価格から10%割引でご購入いただけます。