「インパクト測定・マネジメント」の導入と具体例

(すげの・ふみ (一財)社会変革推進財団(SIIF)インパクト・エコノミー・ラボ所長)

- CATEGORY

- 法人運営

- 対象法人格

- 公益法人

- 対象職位

- 管理職

Ⅰ はじめに

公益法人が多様で変化の激しい社会のニーズに対応し、新たな社会的価値を創造していくために、公益法人制度の改革が進められている中、2023年 6 月に、内閣府「新しい時代の公益法人制度の在り方に関する有識者会議」が最終報告を取りまとめた。同最終報告は、公益法人による社会的課題解決に向けた取組みの成果等を可視化する等の観点から「インパクト測定・マネジメントの普及」を官民連携で進めることを明記している。今後、公益法人は事業の成果を可視化・検証し、事業改善に活かすことが期待される。

本稿では、「インパクト測定・マネジメント」とは何か、どのような意義があるのかについて、基本的な用語や実施プロセスを解説をする。さらに、事例を紹介することで、読者が具体的な取組み方を想起できることを目指す。

Ⅱ 「インパクト測定・マネジメント」とは何か

「インパクト測定・マネジメント」という用語や定義は現時点で確立されているわけではなく、今後も発展し続けるものだと言える。ただし、「インパクト測定・マネジメント」というものは、公益法人にとって全く新しい概念や取組みではなく、これまで行政・民間非営利部門と民間営利部門の各部門において、微妙に異なる言葉を使って同様の概念整理や取組みが進められてきたものである。

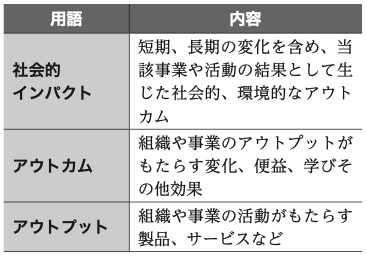

1 「インパクト」の定義

そもそも「インパクト」とは何か。日本の行政・民間非営利部門においては、「社会的インパクト」の用語が使われることが多かった。2016年の内閣府による「社会的インパクト評価の推進に向けて」という報告書によれば、「社会的インパクト」とは、「短期、長期の変化を含め、当該事業や活動の結果として生じた社会的、環境的なアウトカム」である。「アウトカム」とは、「組織や事業のアウトプットがもたらす変化、便益、学びその他効果」で、「アウトプット」は「組織や事業の活動がもたらす製品、サービスなど」である。

【用語の定義】

近年、「社会的」を省いた「インパクト」の用語が使われる場面が増えている。その背景の一つとして、民間営利部門におけるビジネスを通じた社会的課題解決への関心の高まりに伴い、財務的リターンと並行して社会的及び環境的インパクトの創出を意図する「インパクト投資」の取組み組織を中心に、「インパクト」の概念が普及しつつあることが挙げられる。

政府の「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画」においても、「インパクト」が使われており、こうした民間営利部門による動きに少なからず影響を受けているものと考えられる。

2 「インパクト測定・マネジメント」の重要性

公益法人制度有識者会議の最終報告においては、「インパクト測定・マネジメント」を「事業が社会的課題の解決に及ぼす正負のインパクトを定量・定性的に測定し、測定結果に基づいて事業改善や意思決定を行うことを通じて、正のインパクトの向上、負のインパクトの低減を目指す日々のプロセス」と定義している。

行政・民間非営利部門では、「インパクト測定」に近い用語として「社会的インパクト評価」があり、「インパクト・マネジメント」と同義の言葉として「社会的インパクト・マネジメント」(注 1 )というものがある。

最初に「インパクト測定」という言葉が出始め、後から「インパクト・マネジメント」がくっついて議論が発展してきたという経緯がある。つまり、事業による社会的課題解決へのインパクトを測定するだけでなく、測定結果に基づいて意思決定や事業改善がなされることが重要である。

Ⅲ 「インパクト測定・マネジメント」の実践プロセス

1 「インパクト測定・マネジメント」のステップ

内閣府は、公益法人制度の見直しに向けた委託調査として、「インパクト測定・マネジメント事例集」(2023)を公開した。本セクションでは、同事例集が示す「インパクト測定・マネジメントのステップ」にそって、各ステップの実施ポイントを解説する。

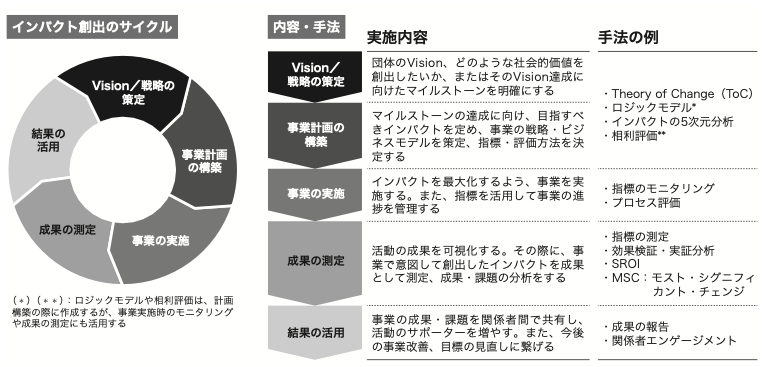

インパクト測定・マネジメントのステップは、【図表 1 】のように「Vision/戦略の策定」「事業計画の構築」「事業の実施」「成果の測定」「結果の活用」の 5 つに分けられる。

まず大切なことは、これらのステップを個別に独立したものとして実施するのではなく、これらが構成するPDCAサイクル(Plan-Do-Check-Action)をまわし続けることである。すなわち、インパクトの測定結果を活用して、事業戦略、計画、運営を改善するための意思決定を繰り返すことで、インパクトの向上を図る。

また、インパクト測定・マネジメントの対象範囲は、組織の活動全体の場合もあれば、各事業の場合もある。

【図表 1 :インパクト測定・マネジメントのステップ】

出典: PwCコンサルティング合同会社「インパクト測定・マネジメント事例集」(2023)15頁をもとに著者一部修正

⑴ Vision/戦略の策定

まず、組織としてどのようなインパクトの創出を目的とするかの言語化から始まる。公益法人の場合、その公益目的がインパクト創出の意図の源泉となる。最終的に社会にどのような変化をもたらしたいのかについて、組織理念やビジョン・ミッションが明確かを確認する。

それをもとに、取り組む社会的課題を特定する。そして、学術研究や行政資料、関係者へのヒアリング等のエビデンスに基づき、課題の背景にある社会的構造、根本原因、重要性、将来動向傾向等を分析する。社会が激しく変化する中、組織として継続的に社会的課題について学習し続ける仕組みを持つことが重要である。

次に、社会的課題の根本原因の解消に向けて、長期的に目指すインパクト目標、そのために必要な資源(インプット)、アクション、アウトプット、成果(アウトカム)を特定し、事業戦略を策定する。その際、以下のような手法が用いられる。

【事業戦略策定時の手法】

また、誰に対して何の目的のためにインパクト測定・マネジメントを実施するのかについて、役職員や関係者間で共有することで、経営から現場まで、インパクトの拡大に向けた意志決定を効果的に実施できる。例えば、以下が考えられる。

【インパクト測定・マネジメント実施の対策と目的】

⑵ 事業計画の構築

事業戦略を実行可能な事業計画に落とし込む。すなわち、ロジックモデル等に基づき、各活動を、誰が、いつまでに、どれくらいの人や予算等のインプットを使って、何のアウトプットを出すのか等の活動内容を計画する。評価計画も策定する。

ロジックモデル等に基づき、主要アウトプットやアウトカムを特定し、その進捗を測る指標を設定する。各指標を定量・定性情報を誰がいつどのように取得するか、分析方法等を計画する。

注意すべき点として、ロジックモデル等で整理をしたアウトプットやアウトカムしか測定しないと、意図せず創出されたポジティブもしくはネガティブなインパクトを見落としてしまう。「本事業に参加して最も変わったこと」(Most Signifi cant Change, MSC)等を活用して関係者にオープンな質問をする等を通じて、想定外のインパクトの把握にも努める。

⑶ 事業の実施(モニタリング)

事業計画に基づき、活動を実施する。設定した指標に基づいて測定し、アウトプットを創出できているか、実施体制は適切か、事業の進捗をモニタリングする。特に事業が長期にわたる場合、アウトカム達成への進捗度や、想定外のインパクトの有無についても分析し、事業戦略や事業計画の軌道修正を必要に応じて行う(プロセス評価)。

⑷ 成果の測定

事業終了後、実際にどのような成果(アウトカム)が生まれたのかを明らかにする。その際、ロジックモデル等や事業計画で特定をしたプロセスの実施状況を確認しながら、成果の達成は十分であったか、必要に応じて費用対効果も検証する。成果が十分な水準であったかを分析する際に、事業実施前もしくは事業非実施群のデータとの比較だけでなく、可能であれば、目標値、業界平均値、類似組織のデータ等とも比べ、評価をする。

先述の通り、当初から意図していた成果だけでなく、想定外のポジティブ及びネガティブなインパクトについてもできるだけ捉える。

⑸ 結果の活用

成果の測定結果に基づき、事業による成果や課題、学びや改善点について、関係者に対して報告、そして対話し、具体的なアクションを実行する(成果の報告)。インパクト測定・マネジメントのPDCAサイクルを回し続けるために極めて重要なステップである。

2 組織文化とガバナンスの構築・整備

全ステップを通じて、インパクト測定・マネジメントのサイクルを効果的に回すためには、インパクトの向上を志向する組織文化とガバナンスの構築・整備が重要である。

インパクトを志向する組織文化とは、役職員の間で、組織が取り組む社会的課題解決やインパクト目標、インパクト測定・マネジメントの意義等について、共通の知識・理解、意識・態度、行動規範が醸成されている状態を指す。インパクトを志向するガバナンスを構築する上でのポイントとして、例えば、事業が対象とする受益者や関係者を代表できる人が組織の意思決定や事業戦略の策定に関わっていること、理事会等の経営レベルから各事業部等の現場レベルまで、インパクト測定・分析結果に基づく意思決定がされるプロセスや体制が整備されていることが挙げられる。

Ⅳ (公社)チャンス・フォー・チルドレンの事例

各ステップの具体的な実施例として、同事例集で紹介されている(公社)チャンス・フォー・チルドレン(CFC)による「スタディクーポン提供事業」についての「インパクト測定・マネジメント」を参考にしたい。なお、インパクト測定・マネジメントのやり方は、各組織の目的やリソース等によって、実に様々であり、同事例が唯一のあるいは平均的な取組を示すものではないことに留意されたい。

1 「Vision/戦略の策定」とロジックモデル

CFCは、組織としてどのようなインパクトの創出を目的とするかを定款上、「主に経済的な理由によって教育を十分に受けることができない子供、若者(以下、子供等という。)及びその家族に対する支援活動を通じて、貧困の世代間連鎖を断ち切ること」と定めている。

同法人は、取り組む社会的課題について実態調査を行っており、東日本大震災被災地の子供の教育白書(2015)、コロナ禍による生活困窮世帯への影響(2020、2022、2023)、子供の体験格差について調査報告書を公開している。事業戦略策定に向けた社会的課題分析のためだけでなく、政策提言や啓発活動にも活かしていると考えられる。

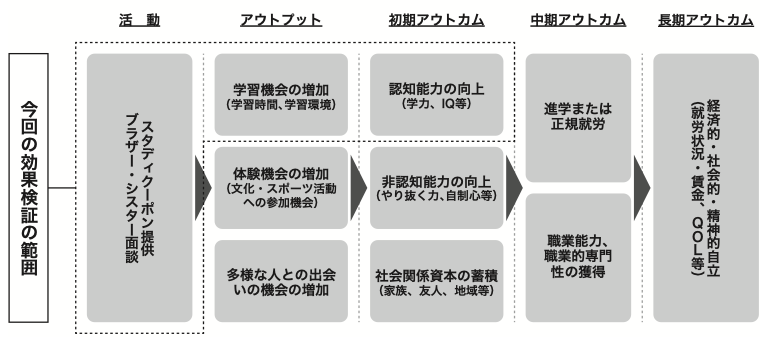

東日本大震災被災地の子供を対象とした2014年実施の「スタディクーポン提供事業」について、2018年に作成された効果検証の報告書では、ロジックモデルが示され【図表2】、子供の「経済的・社会的・精神的自立」という長期アウトカムの達成に向けた道のりが整理されている。

また、インパクト測定・マネジメントの目的を、業務改善及び寄付者への説明責任として位置づけ、研究者と事業の効果検証や学術論文を発表している。CFC代表理事である今井悠介氏は「自分たちの取り組みに足りない点はないのか、『こうあるべき』という理想にとらわれて、本当に求められているニーズの本質を見誤っていないのか。常に冷静に見つめるために、活動の成果を可視化する定期的な調査レポートを実施して公表してきました」と語っている。

2 「事業計画の構築」

評価指標については、2018年実施の効果検証において、ロジックモデル上の「認知能力の向上」「学習機会の増加」と測定するアウトカムとして選び、「自己評価での相対的な学力(注 2 )」、「 1 日当たりの学習時間の平均値」、「学習塾利用の有無」という指標を設定している。できるだけ、学術研究でも使われている指標やその他定量指標を設定することで、測定結果の信頼性があがり、事業改善の判断もしやすくなる。

評価方法としては、回帰不連続デザイン(RDD)(注 3 )を設定しており、事業実施群と事業非実施群を比較する、より厳格で統計的分析が必要とされる方法を外部の専門家の協力を得ながら採用している。後述の通り、CFCの場合、自治体との事業連携や政策提言活動への活用も視野に入れていたため、できるだけ客観的なエビデンスを得ることが効果的と判断したものと考えられる。厳密性を追求する重要性が低ければ、事業実施前(ベースライン)と実施後のデータを比較する方法を用いる。

3 「成果の測定」「結果の活用」

CFCが2018年に行った効果検証では、学力の向上、経済状況が悪い世帯の子供の学力の向上、学習時間の増加について、それぞれ統計的にも優位な結果が出た。

また、CFCは、成果測定の結果を①エビデンスに基づく自治体連携等の事業展開、②組織マネジメントの改善、③スポンサー企業等の外部関係者からの理解や評価獲得に活用している。CFC今井氏のインタビュー記事によれば、効果検証で得た、地域の大人とのつながりの価値の発見が、子供の体験格差をなくす新しい事業の誕生に繋がっている。

CFCは、測定結果を活用して、関係者との対話や、事業改善や事業拡大のための具体的なアクションに繋げており、まさに「インパクト測定」に留まらない、「インパクト測定・マネジメント」の好事例と言える。

Ⅴ おわりに

なぜ、今、公益法人として、インパクト測定・マネジメントに取り組むのか。

1 つ目は、今後、セクターを超えて「インパクト」を追求する時代のうねりの中、公益法人にもインパクトが求められるようになるためである。社会的課題解決の担い手の多様化が進むからこそ、行政や民間営利にはできない先駆的役割を担うことが公益法人には期待されるだろう。「インパクト」は、多様な社会的課題解決の担い手との共通言語となる。

2 つ目は、激しく変化し複雑化している社会的課題に対応していかねばならないためである。インパクト測定・マネジメントは、取り組む社会的課題について学び続け、解決策を試行錯誤し続ける仕組みと言える。

3 つ目は、公益法人業界の発展にとって、公益法人によるインパクトを可視化し、受益者や寄付者等の関係者との対話を進め、理解や評価を獲得することで、資金等の資源を獲得し、インパクトを更に高めるという好循環を生み出すことが重要なためである。

もちろん、インパクト測定・マネジメントのリスクもある。測りやすいインパクトが追い求められるようになり、数値が独り歩きする危険性がある。測定が困難なものに本質的価値が潜んでいることもあると留意し、できるだけオープン形式で定性情報も得るべきである。

インパクト測定・マネジメントは、まずインパクト創出の意図を持つことから始まる。その意図を果たすため、自律・自発的に小さな一歩でも取組み始めることからインパクト追求の旅が始まる。

【注】

(一財)社会変革推進財団(SIIF)インパクト・エコノミー・ラボ所長。「新しい時代の公益法人制度の在り方に関する有識者会議」委員。東京大学文学部社会学科卒、国立台湾大学国際華語研修所修了、コロンビア大学国際関係・公共政策大学院修了。

月刊公益オンラインとは

財団法人・社団法人に特化した支援プログラム"シェアコモン200"の利用法人様向け実務専門誌『月刊公益』の記事を中心に、公益・一般法人に関するニュースや専門家による解説などをお届けする情報配信プラットフォームです。

詳しくはこちら

無料登録のご案内

「月刊公益オンライン」に無料登録すると、登録の方限定の記事をご覧いただけるなど、実務に役立つさまざまな特典をご用意しております。

限定記事や

実務カレンダーが読めます!

「月刊公益オンライン」の無料登録の方限定記事や各月の事務局の作業内容がつかめる「実務カレンダー」をご覧いただけます。

最新の法改正に関する

セミナーなどの情報を受け取れます!

公益認定法改正など、最新の法改正とその対応に関するセミナーをはじめ、公益・一般法人の運営に必要な知識を深めることができる講習会の情報をお受け取りいただけます。

よくあるご相談内容をピックアップして

メールにてお届けいたします!

よくあるご相談内容に弁護士や税理士などの専門家が回答するQ&A集を、メールにてお受け取りいただけます。日々の業務のお困りごとや疑問解決にお役立てください。

公益法人・一般法人に特化した専門書籍を

10%オフで購入できます!

月刊公益オンラインを運営する公益法人協会では、社団・財団法人のための出版物を多数発行しております。無料登録いただいた方は、通常価格から10%割引でご購入いただけます。